離子液體在鋰鈉電池領(lǐng)域的應(yīng)用

隨著新能源技術(shù)和智能設(shè)備在全球范圍內(nèi)的高速發(fā)展,鋰電池和鈉電池的創(chuàng)新研究已成為當(dāng)前科技領(lǐng)域最引人矚目的焦點(diǎn)之一。不斷突破鋰、鈉電池電化學(xué)性能和安全性要求的關(guān)鍵在于設(shè)計(jì)開發(fā)更先進(jìn)的電極、電解質(zhì)及輔助材料。

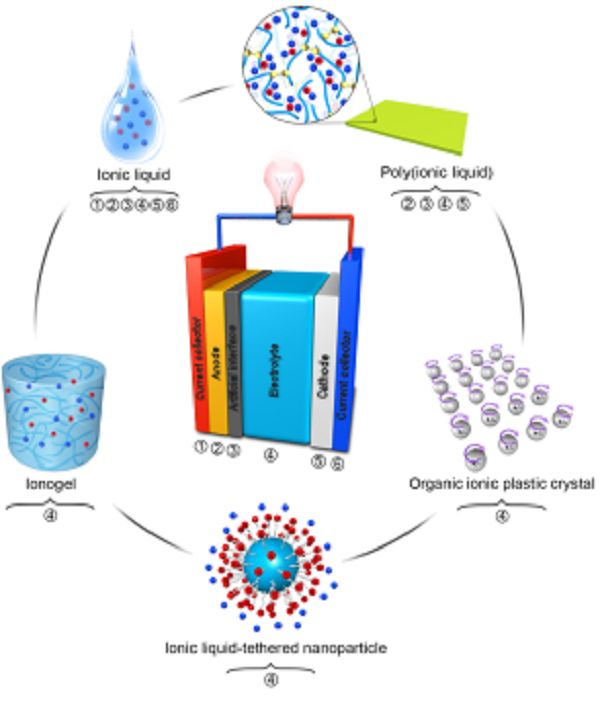

離子液體是完全由陰、陽離子組成的新型液體軟材料,具有幾乎不揮發(fā)、離子電導(dǎo)率高、熱穩(wěn)定性好、不易燃、電化學(xué)窗口寬等獨(dú)特性質(zhì),不僅為能量/功率密度更高、長周期穩(wěn)定性和安全性更好的新型電池材料的設(shè)計(jì)創(chuàng)造了新的機(jī)遇,也為已知材料制備方法的革新提供了新的可能。

聚離子液體、離子凝膠和離子液體鍵合納米顆粒等離子液體衍生材料在保留離子液體多數(shù)特性的同時被賦予了其它優(yōu)良性能,因而也受到了極大關(guān)注。近十年來,涉及離子液體及其衍生材料在鋰、鈉電池領(lǐng)域研究的論文數(shù)量始終保持快速增長的趨勢。

從技術(shù)角度而言,得益于其不同于分子溶劑和無機(jī)鹽的獨(dú)特性質(zhì),離子液體及其衍生材料是鋰、鈉電池制造過程中富有潛力的碳原子/雜原子前體、溶劑、添加劑或離子傳導(dǎo)材料如NaFSI和雙三氟甲磺酰亞胺鋰,不僅極大提升了電池的安全性,而且顯著增強(qiáng)了電池的電化學(xué)性能及其制造過程的可持續(xù)性。

但是目前仍有一些問題有待解決。例如,只有一部分離子液體在裂解時可以提供較高的碳收率與氮含量,而這些離子液體的合成步驟普遍較多,成本較高。在離子液體輔助的電極材料離子熱合成過程中,離子液體與合成前體及中間產(chǎn)物的相互作用規(guī)律未被充分揭示,導(dǎo)致對產(chǎn)物結(jié)構(gòu)的預(yù)測能力較弱。

用作電解質(zhì)時,離子液體較大的粘度限制了離子的傳輸,尤其是低溫條件下的傳輸,同時一些離子液體及其衍生材料在苛刻條件下的長周期穩(wěn)定性并沒有通常認(rèn)為的那樣理想。從經(jīng)濟(jì)角度而言,離子液體及其衍生材料也面臨著不小的挑戰(zhàn)。

致力于離子液體(ILs)研發(fā)生產(chǎn)、應(yīng)用推廣和全球銷售,擁有自主知識產(chǎn)權(quán)生產(chǎn)技術(shù),產(chǎn)品質(zhì)量和一致性因此得到保障,Tel:021-38228895

標(biāo)簽: 雙三氟甲磺酰亞胺鋰 鈉電池NaFSI 離子液體