離子液體如何改進透皮給藥系統的應用?

2024-10-09 14:55:00

sh默尼

39

人們提出了許多物理和化學方法來提高藥物的皮膚滲透性。促進藥物滲透皮膚的主要技術包括超聲波、微針、離子電滲療法、脂質體、化學滲透促進劑(CPE)等。其中,CPE因其易于使用而受到廣泛關注。

目前文獻中報道的CPE涉及聚乙二醇、脂肪酸和氮雜型化合物,它們通過增加藥物溶解度或改變皮膚組織結構來提高藥物的透皮效率。然而,這些CPE通常會表現出刺激或致敏作用。

近年來,人們對探索在TDD中使用一種稱為離子液體(IL)的新型溶劑類型的興趣日益濃厚。離子液體是由不對稱有機陽離子和有機或無機陰離子組成的鹽類,熔點<100℃。離子液體具有一系列獨特的性質,包括優異的溶解能力、寬的液態溫度范圍、可忽略不計的蒸氣壓、不揮發和不易燃,被認為是傳統有機溶劑的綠色替代品。

離子液體根據其成分可分為三代。第一代離子液體具有毒性和應用范圍有限。而第二代和第三代離子液體具有更好的生物相容性和生物降解性,因此成為目前的研究重點。

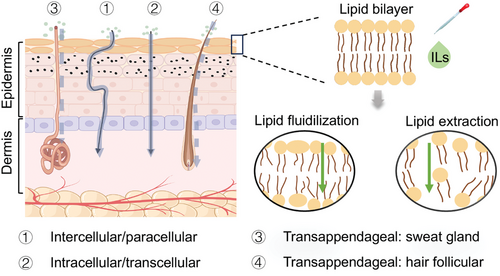

由于其獨特的物理化學性質,IL在改善不溶性藥物的透皮滲透方面表現出巨大的潛力。作為CPE,IL通常包括兩親性或疏水離子,這有助于它們穿透皮膚的脂質層。

目前,將IL用作CPE有兩種主要方法。一種方法是單獨使用IL或以(微或納米)乳液的形式使用IL,以溶解難以作為溶劑或促進劑溶解的藥物。

另一種方法是將活性藥物成分(API)合成到IL中,以促進API的透皮遞送。研究表明,某些IL可顯著提高小分子和大分子的透皮效率,例如牛磺酸、阿昔洛韋和胰島素。與傳統的化學滲透增強方法相比,IL在改善透皮滲透方面具有更優異的性能,這為開發適用于不斷擴大的不溶性藥物譜的TDDS提供了創新機會。

標簽: 離子液體 離子液體應用 離子液體定義