為什么離子液體會(huì)被藥物領(lǐng)域忽略?

首先,大多數(shù)學(xué)術(shù)界和工業(yè)界的化學(xué)家缺乏對它們的了解,也缺乏相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)。化學(xué)課和教科書中告訴我們新分子是通過共價(jià)鍵而非離子鍵結(jié)合在一起的。

其次,制藥公司也相對保守,離子液體對他們來說既陌生又不好管理,同時(shí)對于商業(yè)開發(fā)來說也過于冒險(xiǎn)。

還有一個(gè)原因,就是學(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界的認(rèn)知問題。在過去20年,許多研究者(包括我們)已經(jīng)證明了離子液體的巨大價(jià)值,可以作為溶劑、電解質(zhì)和壓縮機(jī)液,它們可重復(fù)使用、不揮發(fā)、十分安全。然而,科學(xué)家們對這些化合物的絕大多數(shù)研究,仍然局限在它們的最初用途上。例如,二烷基咪唑(dialkylimidazolium)、季銨鹽和鏻鹽(quaternary ammonium and phosphonium salts),還是像20世紀(jì)90年代時(shí)那樣被看作是“綠色”溶劑和電解質(zhì)。實(shí)際上,除了這些“熱門”的性質(zhì)之外,離子液體還有很多很多其它特性。

考慮到液體鹽在體內(nèi)比固體更易溶解,離子液體對生物體產(chǎn)生的作用(如毒性)應(yīng)該被進(jìn)一步研究,而不應(yīng)該被看成是個(gè)大問題。

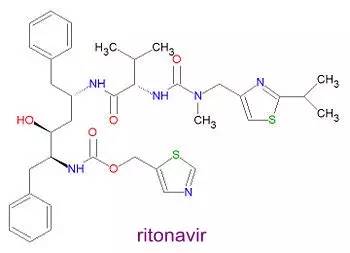

固體的溶解度主要取決于其形態(tài),如顆粒大小、結(jié)構(gòu)是晶體型還是無定型。相同劑量不同形態(tài)的效果可能不同,或許無效,或許有毒。這種形態(tài)還取決于不可預(yù)知的藥物生產(chǎn)和儲(chǔ)藏條件,如溫度、加熱和冷卻速率以及所用溶劑。上世紀(jì)90年代末,抗逆轉(zhuǎn)錄病毒利托那韋(ritonavir)被暫時(shí)停止生產(chǎn),這是因?yàn)橹圃斓乃幬锬z囊中出現(xiàn)了未曾發(fā)現(xiàn)的、溶解度較低的晶體結(jié)構(gòu),這導(dǎo)致藥物的失效。所以,目前的藥物開發(fā)一般都需要進(jìn)行固體藥物的形態(tài)篩選,而對于液體藥物來說,這些步驟完全可以砍掉。

離子液體當(dāng)然不是沒有問題,比如它們可能會(huì)吸收污染物,會(huì)從載體滲出,或者會(huì)有目前尚不清楚的生物活性差異。但是在我們看來,離子液體具有提高藥物開發(fā)、遞送和療效的巨大潛力,足以令研究人員對其進(jìn)行更深入的探索。

致力于離子液體(ILs)研發(fā)生產(chǎn)、應(yīng)用推廣和全球銷售,擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)生產(chǎn)技術(shù),產(chǎn)品質(zhì)量和一致性因此得到保障,Tel:021-38228895